“爱”一直以来被赋予了过多象征的含义,而它的前提却与主体间对等感知和尊重不可分离。以此为基点,策展人塔雷克·阿布埃尔菲杜用法国作家让·热内的著作《爱之囚》给邢丹文近日在红砖美术馆的同名个展提供了现实语境:他把作家和艺术家面临的创作困局构想成一个框架,在梳理邢丹文作品脉络的同时,探讨了将爱作为普遍信仰的当代“破局”之策。

《墙屋》系列之一

《墙屋》系列之一

《个人日记》之一

《个人日记》之一

“东村”是邢丹文影像创作早期重要的地理坐标。在1990年代北京东三环和四环之间的艺术飞地内,她开始以饱有张力的独特视角保存着中国实验艺术史上那些重要的面孔和作品诞生的时刻。在激荡着荷尔蒙和理想主义的时代背景下,其作品《个人日记》(摄影1993-1998)成为了艺术介入社会生活的上佳表达。

1998年邢丹文赴美留学,她此后的作品在保持自省意识之外,加入了更多对身份、经济、环境、全球化、文化差异等社会议题的关切,并突显出影像作为当代艺术中一种实现媒材的本能和延展性。

《长卷》系列 展场效果

《长卷》系列 展场效果

《梦游》展场效果

《梦游》展场效果

《长卷》系列(摄影 1999-2000)是邢丹文以纯粹摄影方式触碰器械制像边界的起点。发端于单眼视觉的摄影术因固定视点的窥探方式被西洋人认为带有人类中心主义的特质。邢丹文在拍摄中尝试扭转这一局面。她在狭长画面内将拍摄位置数次位移,得到胶片上的连续影像。此方法是艺术家利用摄影记录本能接驳中国手卷“移步换景”传统的尝试。英国画家大卫·霍克尼在1980年代也曾借类似观看方法,用宝丽来相纸创作过一系列拼贴作品。与之相比,邢丹文的“长卷”摆脱了对物理空间的“模仿”,转以时间作为图像律动之源。

确切地说,《长卷》系列包含着中西文化的潜在对立,而邢丹文却借此在《梦游》(双频影像装置 2001)中捕捉到个体心理的恍惚状态。与单频影像展示方式不同,艺术家将两段等长视频分置于展墙和一只透明中式箱子低部。伴随着展场中的带有东方韵律的奇异声响,混合不同文化指向和个人情绪的黑白图像接连出现,让观众在探求意义的惯性中陷入不确定的迷狂。

《绝缘》系列之一

《绝缘》系列之一

邢丹文的作品经常在高速运转的“城市化机器”中添加一种“迟滞”效应,提醒人们关注。凭借《绝缘》系列(摄影 2002-2003)的众多影像,艺术家用“冷面美学”的形式感,以俯视角度展示了无差别观看的批判力,暗示在全球化浪潮下中国东南沿海频现的电子垃圾奇观潜在的危险性。

《都市演绎》系列之一

《都市演绎》系列之一

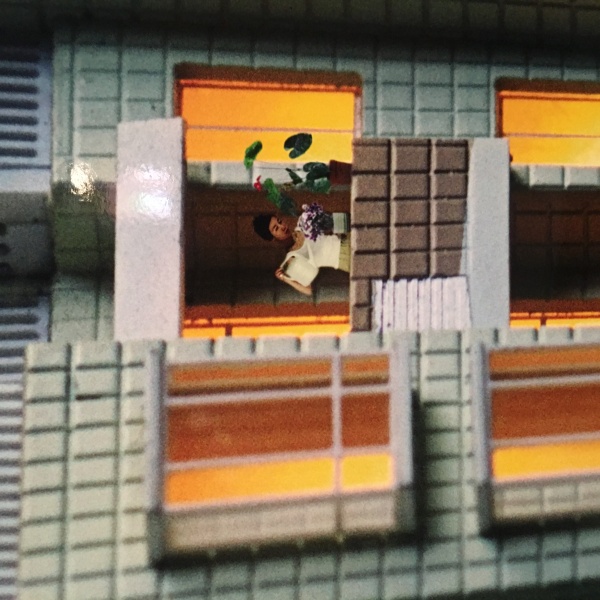

《都市演绎》系列细节

《都市演绎》系列细节

以居伊·德波为代表的情境主义者认为,面对景观社会,重构个人生活和城市空间需要运用漂移、异轨、构境等策略。《都市演绎》系列(摄影 2004至今)是邢丹文对趋同的城市景观和生活方式的另类反思。在由不同地产楼宇模型构筑的欲望空间中,她用数字技术嵌入其本人演绎的女性形象,以略带荒诞的叙事效果使消费图像再次异化,从而将人们的理想生活引向多元。《墙屋》系列(影像多媒体装置 2007)中,邢丹文依靠电影般奇幻的画面对《都市演绎》展开延伸。充满现代感的清冷“深闺”里,墙是隔绝信息的人工屏障,而窗是密闭空间与外界城市生活唯一联通的管道。艺术家化身其中孤寂的都市女性,通过凝望、装扮、徘徊等行为方式给看似平衡的多层空间嵌套结构植入了不安定的解域因素。

《墙屋》系列之一

《墙屋》系列之一

《我是女人》系列之一

《我是女人》系列之一

事实上,邢丹文一直对女性主题保持关注。她的早期作品《我是女人》(摄影 1994-1996)似乎为之后的创作提供了富有自信力量的女性形象蓝本。新作《线》(双频影像装置 2017)秉承着这一传统,在两块光影间映现出毫无矫饰和逆向歧视的细腻情愫。双频影像的魅力来自同步播放时产生的意义叠加和渗透。观看作品时观众始终被两种气息牵绊,一种来自母亲制衣时的静谥之力,另一种来自女儿摆脱衣物束缚过程中的身体强度。最终这两者通过各自新的起点在放映告一段落时趋于调和。

《线》展场效果

《线》展场效果

《只缘身在此山中》展场效果

《只缘身在此山中》展场效果

《只缘身在此山中》展场效果

《只缘身在此山中》展场效果

作为展场中的特例,邢丹文在《只缘身在此山中》(综合材料装置 2017)的创作中暂时放弃了影像语言,使用造型艺术手段和煤渣等现成品材料营造出“远近山川,咫尺千里”的山水奇景,以此表达对自然环境异化的忧虑。她选取中国诗词经典中的自反性话语抛出问题,借由观看位置的差异为观众点破迷津。从背后望去,连绵的山嶂透过长卷式的墙体镂空展现了犹如宋画《夏山图》的景致,而近观之下,山景却满目萧瑟;从正面观看,观众能轻易将眼前风景与工业社会中人类的过度活动相关联。实际上,邢丹文一系列设计的用意旨在用诗化的山水现实让观众感受“人工风险”的威胁,以便在自投罗网式的主观行动后恍然大悟。

撰文:焦健;原文刊于《艺术世界》杂志 2017-11期,有修改;文中插图来自网络;文章未经同意请勿转载。